歯周病治療

歯周病のリスクをご説明し健康的な歯を維持しやすいブラッシングなどをご提案します

歯周病には、歯ぐきが下がってすきっ歯に見えたり、歯が抜けたり、銀歯が取れたりするリスクがあります。

当院では、歯周病の治療や予防の必要性を、科学的根拠にもとづいた説明で、患者さまに分かりやすくお伝えしています。

たとえば、虫歯治療後に銀歯が取れてしまうことがあります。虫歯が再発して取れたと思われがちですが、実は歯周病が原因の場合があります。歯周病で歯ぐきから歯が浮くと、歯をかみ合わせたときに浮いた歯に余計な力が加わります。それが原因で歯にひずみができ、銀歯が取れてしまうのです。

そのような説明をもとに、歯が痛くなくても歯石取りやクリーニングなどを受け、歯周病治療や予防をすることが大切であると、ご理解いただいています。

歯周病とは

歯周病は進行すると怖い病気

歯周病とは、歯周病原菌によって引き起こされる感染症で、歯の周囲の歯茎や骨などに炎症を起こすものを言います。歯周病と言っても、程度によって症状は大きく異なり、初期の「歯肉炎」の段階だと歯の周囲の歯茎が炎症を起こして少し腫れたり、歯を磨くと血が出る程度ですが、進行して「重度の歯周炎」になると、炎症は歯茎だけにとどまらず、その奥にある靭帯や骨をも溶かしてしまい、歯の存在自体を脅かしていきます。

歯周病は歯を失う原因にも

そして、もう現在ではよく知られていますが、国民の成人のほとんど(8割)が歯周病にかかっている、またはその予備軍だと言われており、実際歯を失う原因のトップはこの歯周病が占めています。歯周病を引き起こす細菌は複数確認されており、歯周病を起こしている主な細菌がどの細菌かによっても歯周病の進行の仕方や病状が異なってきます。多くの人がかかるタイプの歯周病は慢性歯周炎というもので、30代〜40代くらいに発症し、ゆっくりと進行していきます。しかし、中には10代から発症したり、急速に進行するタイプの歯周病も存在し、急激に歯を失ってしまう場合もあります。

歯周病は生活習慣病

歯周病は歯周病原菌による感染症ですが、歯周病菌を口の中に持っているからといって必ずしも歯周病を発症するとは限りません。歯周病を発症させる直接の原因は、歯の周囲にたまった細菌の塊である歯垢ですが、その他にもストレスや喫煙、歯ぎしり、食生活、歯並び、妊娠、糖尿病に代表される全身疾患などの因子が絡み合って歯周病を発症させます。このように歯周病は生活習慣病の要素も大きく持ち合わせている病気であり、自分の努力次第で発症を防ぐことも十分可能な病気だと言えます。

歯周病の症状は(ポケットの深さなど)

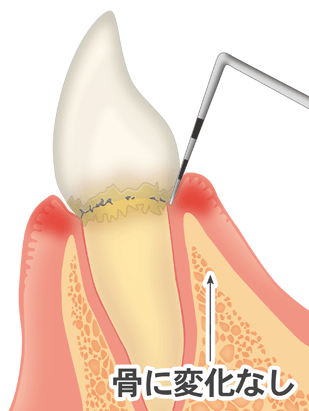

歯周病の進行の程度は、歯と歯茎の間に存在する溝(歯周ポケット)の深さを測定し、軽度、中程度、重度というように判断していきます。

軽度(歯周ポケット3ミリ以下)

こ軽度の歯周病では、歯ぐきに軽い炎症が見られます。歯と歯ぐきの間に細菌が増殖し、歯肉が赤く腫れたり、歯みがきや硬い食べ物を噛んだ際に出血が起こることがあります。まだ歯を支える骨(歯槽骨)への大きな影響はなく、痛みもほとんどないため、自覚症状が少ないのが特徴です。そのため「気づかないうちに進行する」ケースが多く、口臭の原因になることもあります。早い段階での発見が重要ですが、この時期は軽度な変化のため、日常生活の中で見逃されやすい状態といえます。

| 治療法 |

|---|

| 歯肉炎の状態であれば、歯のブラッシングをしっかりと行うことで治る場合がほとんどです。歯石がついてしまっている場合には自分で取れないため、歯科医院で歯石除去をしてもらう必要があります。 |

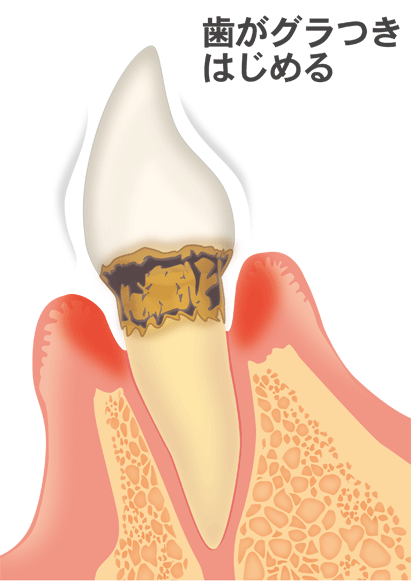

中程度(歯周ポケット3〜6ミリ)

中程度に進行すると、歯周ポケットが深くなり、歯肉の腫れや出血がさらに顕著になります。歯を支える骨の吸収も始まり、歯が浮いたように感じたり、噛んだときに違和感を覚えることがあります。また、歯肉からの出血や膿が出る場合もあり、口臭が強くなるのもこの段階の特徴です。見た目にも歯ぐきが下がり、歯が長くなったように見えることがあります。日常のケアだけでは進行を抑えるのが難しくなり、生活の質にも影響を及ぼし始める段階です。

| 治療法 |

|---|

| 歯周ポケットの中に歯垢や歯石が溜まってしまい、自分で取り除くことができないため、専用の器具で探るように歯周ポケット内の歯垢や歯石を取り除きます。 |

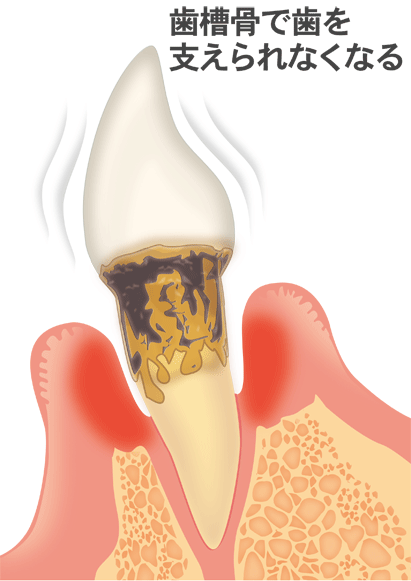

重度(歯周ポケット6ミリ以上)

重度に進行すると、歯を支える骨の大部分が失われ、歯が大きく揺れ動くようになります。歯周ポケットは深くなり、膿が排出されることも多く、強い口臭や違和感を伴います。歯ぐきが大きく下がり、歯根が露出することで冷たいものや熱いものにしみる知覚過敏が起こることもあります。食事を噛みにくくなり、会話や見た目に影響する場合も少なくありません。この段階では日常生活に大きな支障をきたし、最終的には歯が自然に抜け落ちてしまうリスクが非常に高くなる状態です。

| 治療法 |

|---|

| 歯周ポケットがかなり深くなり、手探りで行う歯石除去では完全に歯石を落とすのが難しくなってきます。そのため、歯茎を切り開き、歯根を露出させた状態で歯石を除去する「フラップオペ」と呼ばれる歯周外科手術を行う場合があります。進行しすぎて歯のぐらつきがひどい場合には抜歯をします。 |

歯周病とむし歯の違いは

むし歯とは?

むし歯は、口の中に存在しているむし歯の原因菌が、食事などで摂取した糖を餌にして作り出された酸により、歯がだんだんと溶かされていく状態をいいます。最初は歯のミネラル成分が溶かされ、歯の表面が弱くなるだけですが、やがて穴が開き、深部へと進行していき、徐々に歯の質が失われていきます。

歯周病とむし歯はどう違う?

1.原因菌が違う

歯周病とむし歯は、いずれもお口の中に存在する細菌によって起こる病気ですが、その原因となる細菌は全く異なります。むし歯は、主にミュータンス菌と呼ばれる細菌が糖分を分解して酸を作り出し、その酸が歯の表面(エナメル質)を溶かすことで進行します。一方、歯周病は歯と歯ぐきの境目に付着する歯垢の中で、ポルフィロモナス・ジンジバリスなどの歯周病原菌が増えることで炎症を引き起こし、歯ぐきや歯を支える骨を壊していきます。このように、同じ「細菌感染症」ではありますが、それぞれ異なる細菌が主役となり、進行の仕方や影響を受ける部位も異なる点が大きな特徴です。

2.破壊される場所が違う

歯周病は、歯そのものを直接壊す病気ではなく、歯を支える周囲の組織に影響を及ぼす病気です。具体的には、歯ぐきや歯根膜、歯槽骨といった歯を支える土台が炎症によって徐々に破壊されていきます。そのため、歯自体は健全でも、支えを失うことで最終的に歯がぐらつき、抜け落ちてしまうことがあります。一方、むし歯は歯の表面から内部にかけて直接ダメージを与える病気です。むし歯菌が糖を分解して酸を作り、その酸によってエナメル質や象牙質が溶け出し、歯そのものが少しずつ破壊されていきます。このように、歯周病は「歯の支えが壊れる病気」、むし歯は「歯そのものが壊れる病気」と大きく異なる点が特徴です。

3.かかりやすい年齢層が違う

むし歯は、年齢によってかかりやすさが大きく変わる病気です。特に子供はむし歯に最もかかりやすい時期といえます。具体的には、乳歯が生え揃った時期や、乳歯から永久歯へ生え変わる混合歯列期がリスクの高い時期です。この時期の歯はエナメル質が薄く、酸に弱いためむし歯になりやすく、さらに子供は歯磨き習慣が十分でないことも多いため、むし歯が進行しやすい傾向があります。一方で大人になるとむし歯にはかかりにくくなりますが、加齢や歯周病の影響で歯ぐきが下がり、歯根が露出してくると状況は変わります。歯根部は象牙質が露出しており、むし歯菌に対する抵抗力が弱いため、成人でも歯根むし歯が増えてくるのです。歯周病に関しては、軽度の歯肉炎であれば子供でも起こりますが、歯を支える骨まで影響が及ぶ本格的な歯周病は、30代〜40代頃から発症するケースが多く、年齢とともにリスクが高まることが特徴です。

4.痛みの出方が違う

むし歯は、歯の表面から内部に向かってゆっくりと進行していく病気です。初期段階では歯の表面が少し溶け始める程度ですが、進行するにつれて象牙質や歯の神経に近づき、症状が現れます。具体的には、冷たい飲み物や食べ物を口にしたときにしみる、熱いものや甘いもので痛みを感じる、といった感覚が出てきます。穴ができるとさらに症状は強くなり、放置すると強い痛みや炎症が起こることもあります。一方で、歯周病は歯を支える歯ぐきや骨が徐々に破壊されても、痛みを感じることはほとんどありません。そのため、自覚症状が少ないまま進行し、気づいたときには歯がぐらぐらと動く状態になっていることが多く、発見が遅れやすいという特徴があります。このように、むし歯は痛みで気づきやすいのに対し、歯周病は痛みが出にくく静かに進行する点で大きく異なります。

5.進行の仕方が違う

むし歯は、基本的に一本の歯に限局して進行していく病気です。ある歯がむし歯になると、その部分だけが徐々に溶けて穴が広がったり痛みが出たりします。そのため、一本ずつ治療が可能で、進行度合いも比較的把握しやすいのが特徴です。一方で歯周病は、歯ぐきや歯を支える骨の炎症・破壊が口全体に広がって進行する病気です。そのため、一気に複数の歯が揺れ始めたり、同時に数本の歯が失われることも珍しくありません。特に気づかないうちに進行してしまうことが多いため、突然歯がぐらぐらになったり抜けたりすることで、患者さんにとってショックが大きくなる傾向があります。このように、歯を失うリスクや影響の大きさという点では、歯周病はむし歯よりも重篤になりやすい特徴があるのです。

歯周病の何が怖い?

歯周病は進行すると歯を失うことになるため、それだけでも十分怖い病気です。しかし、歯周病の怖さは実はそれだけでなく、命に関わるような全身の病気と深い関わり合いがあることです。例えば次のような病気との関連が報告されています。

| 心臓疾患・脳梗塞 | 血菅の中に入り込んだ歯周病原菌の影響により血管の中に血栓を作りやすくなって、それが元で心筋梗塞や狭心症のような心臓疾患、そして脳梗塞を起こしやすくなります。 |

|---|---|

| 糖尿病 | 糖尿病と歯周病との関連は深く、糖尿病の人は歯周病が重症化しやすいと同時に、歯周病が原因で糖尿病を起こしやすくなることも最近わかってきました。実際、歯周病の治療を行うと血糖値が安定するということが多く報告されています。 |

| 誤嚥性肺炎 | 糖尿病と歯周病との関連は深く、糖尿病の人は歯周病が重症化しやすいと同時に、歯周病が原因で糖尿病を起こしやすくなることも最近わかってきました。実際、歯周病の治療を行うと血糖値が安定するということが多く報告されています。 |

| 誤嚥性肺炎 | 老化現象により反射機能が落ちると、唾液と一緒に口の中の歯周病菌が肺の中へ入り込んでしまい、肺炎を起こして危険な状態になることがあります。 |

| 早産・低体重児出産 | 重度の歯周病にかかっている妊婦は早産や低体重児出産を起こしやすくなることがわかっています。その危険度はタバコやアルコールによる危険よりも高いとされています。 |

| 消化器系疾患 | 歯周病菌の中はピロリ菌と共通する抗原を持っているものがあり、胃炎や、胃潰瘍、胃がんの原因となる可能性があると言われています。 |

| 関節リウマチ | 歯周病菌が関節の内部へ入り込み、炎症を起こして関節リウマチを引き起こす可能性が示唆されています。 |

歯周病に関して気をつけること

歯周病はサイレントディジーズ(静かなる病気)とよく呼ばれます。これは痛みなどの症状を出さずに進行してしまうことが多いためです。特にずっとむし歯にかかったことがなく、ほとんど歯医者のお世話にもなったことがない、という人ほど進行してしまっている場合が多く、要注意です。むし歯と歯周病は全く別ものであり、むし歯にかかったことがないからといって歯周病にかからないというわけではないからです。歯周病は放っておいて進行すると怖い病気ですが、早いうちからきちんと対処していけば発症させない、または進行させないようにすることが十分可能な病気でもあります。体の健康を守るためにも、ぜひ定期的に歯科に通い、歯周病ケアをしっかりと行っていきましょう。